“Арсенал”, реж: Александр Довженко, 1929 г.

“Октябрюхов и Декабрюхов”, реж: Алексей Смирнов, 1928 г.

Ворчание первое:

Ненавистные слова

-Джордж Элиот “Даниэль Деронда”

Вообще я ужасно предвзят и привередлив в использовании слов. Начнём с того, что я полностью разделяю мнение философа Витгенштейна по поводу речи в целом:

Поэтому вы не услышите от меня описания моих многочисленных мистических переживаний и религиозных экстазов.

И кстати, Будда Гаутама был с нами с Витгенштейном согласен. Когда любопытствующие зеваки задавали ему вопросы о конечности или бесконечности вселенной, о бессмертии души, о единстве тела и сознания, он предпочитал отмалчиваться. Молчал, и всё – как воды в рот набрал, чем, конечно, жестоко обижал любопытствующих зевак и примкнувших к ним брахманов.

Но это, так сказать, о границах осмысленного использования языка в целом.

Во-вторых, у меня есть список ненавистных слов, который регулярно пополняется.

Да, как было уже сказано выше, я чрезвычайно привередлив к использованию слов, и некоторые мои предвзятости абсолютно иррациональны.

Скажем, я не люблю, когда слово retreat пишут по-русски как “ретрит”. И притом, что сам не понимаю, чего это я ополчился на “ретрит”, всё-таки исправно пишу “ритрит”, чем бесконечно горд, ибо чувствую себя повстанцем и ополченцем среди ретритного засилия.

Но свою, извините за выражение, идиосинкразию по поводу многих других слов и выражений я вполне могу объяснить.

“Крупная неприятность”, реж: Алексей Попов, 1930 г.

Спасибочко, Наденька!

Вот, к примеру, в последнее время стал я замечать две тенденции в сетевом общении участников этого самого сетевого общения.

Первая тенденция к восхищению, а вторая – к уменьшению и ласканию. Это я про окончания и суффиксы сейчас.

Ну, вы знаете, что имеются в русском языке так называемые уменьшительно-ласкательные суффиксы:

-чик

-ец

…чемоданчик, народец, мамуся, Ленуся, реченька, Наденька…

Хорошие такие суффиксы, приятные (в отличие от меня). Но надо же думать, или скорее чувствовать, где они уместны, а где нет.

Вот пишут люди в фейсбуке: “фейсбучек”, “интернетик”…

Да?

И всё-то у нас в интернетиках теперь -ик, -ек и -ок:

ничего у нас с тобой не получилось,

эх, любовь, ты любовь-сладкая печенька.

“Аэлита”, реж: Яков Прогтазанов, 1924 г.

Неврологическое

А ещё у нас имеются прилагательные, например: “интересный”, “важный”, “глубокий” и даже “крутой”…

Но всё чаще стал я замечать в наших интернетиках, что народец прилагает прилагательные, непрерывно чем-то восхищаясь:

Причём прилагательные “интереснейшая”, “важнейшая”, “глубочайшая” и “крутейшая” действительно прилагаются через запятую.

Тут уж я, по примеру старших товарищей – Будды и Витгенштейна, замолкаю, ибо слова у меня заканчиваются, но остаются лишь неприличные жесты.

Однако, придя в себя после мегакрутейшей жестикуляции, хочется мне спросить вечно восхищённого человечка:

Разумеется, если человек уже невролог, то для него нет ничего занимательнее стимуляции вагуса, но – вот парадокс! – я никогда не встречал неврологов, возбуждённо приплясывающих на месте, выстукивая резиновым молоточком послания в айфоне миру, напряжённо ожидающему известий от неврологов.

А ведь я когда-то работал в неврологическом отделении больницы и неврологов повидал.

Хотя, возможно, я отстал от жизни и теперь с приходом в нашу жизнь фейсбучека, телеграмчика и инстаграмчика неврологи тоже резко изменились и сделались кто восторженными невро-тиками, а кто ми-ми-милыми невро-котиками.

В конце концов, уж если Президент Соединённых Штатов, просыпаясь спозаранку, пропевает всему миру о своём настроении:

“Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure, it’s not your fault”.

-Donald J. Trump

Конечно, всякие бывают темпераменты, но иногда, глядя в фейсбучечные, в крови горячечной, записи некоторых своих друзей , мне хочется призвать их к умеренности в использовании амфетаминов и прочих стимуляторов. Даже с кофе следует быть осторожнее, нервы знаете ли тоже имеют предел.

Но я сдерживаюсь, конечно. Сдерживаюсь, ибо не моё это дело, и не невролог я брату своему. Остаётся вот только ворчать, сетовать и покрывать свои лысые седины чем придётся.

“Настоящая жизнь”, реж: Александр Гавронский и Ольга Улицкая, 1930 г.

Многофсего

А ещё встречается в наших сетях этакий извиняющийся тон. Называется он “многобукаф”.

Напишет, бывало, человек текст, причём интересный, по-настоящему раскрывающий тему текст, а в качестве предисловия или хештега обязательно прибавит: “Осторожно, многобукаф”.

– Не выйдет!

Ибо кто внимания больше трёх секунд удержать на тексте не может, ему твои извинения не помогут, а кто читать любит и умеет, тому хоть много буков, хоть мало – лишь бы литературное удовольствие получить.

“Дом на Трубной”, реж: Борис Барнет, 1928 г.

Я вас не оторвал, и точка.

-Марк Порций Катон Старший

-Когда одна пиявка позвонила другой по телефону.

Или вот ещё приняты извинения за “оторванное время”. Будто было к человеку время приклеено, а вы подошли и этак грубо его оторвали. Безобразие какое!

И вот эксперт по внедрению чего-нибудь полезного в вашу никчёмную жизнь со всею своею озабоченностью, со всею силою своего экспертного мнения говорит вам в ютьюбе:

-От кого ты его отрываешь-то, эксперт?

Если ты уже с кем-то говоришь, то, значит, тебя уже слушают. Если тебя слушают, значит, это им нужно, а если не нужно, то они тебя выключат одним кликом правой кнопки мышки после двух минут твоего экспертного разговора, каким бы ты экспертным экспертом ни был.

А если не выключили и потом сетуют, что не выключили, и обвиняют тебя в этом, то им уж ни один эксперт не поможет.

“Шахматная горячка”, реж: Всеволод Пудовкин и Николай Шпиковский.

Разные concerns

Но один из самых ненавистных мне речевых стилей – это, конечно, “варваризм”, то есть использование в тексте иностранных слов без всякой на то надобности.

Я даже легче отношусь к слову “бля”, которое некоторые вставляют через три слова для гладкости речи. Всё-таки своё это слово – родное, да и человеку легче, а то ведь смотреть на него больно, когда он пытается без “бля” обходиться.

Обилие же иностранных слов действует на меня удручающе, они нарушают ритм и делают текст совершенно непролазным.

Попался мне как-то такой вот текст:

Тело тут только инструмент, а работает мозг. – сложность танцевального мышления в том, что без тела тут совсем не обойтись, а другие мышления (с оговорками про embodied intelligence) могут жить чисто в мозге.

Ну, и танцор тут и стейкхолдер, и он же материал. – танцевальное мышление – это специализация системного мышления, оно инженерно по природе своей, цель его – создание успешного танца (ср. с successful system). Этот ход даёт традиционный бенефит: борьбу со сложностью.

Но тут нужно учесть: в танцевальном мышлении может обнаружиться работа со множеством разных viewpoints!

Там может скрываться множество самых разных “подмышлений”, обслуживающих разные concerns”.

Не выдержал мой мозг такого испытания и разразился безумным и страшным в своей жёлчной горечи хохотом.

А разразившись, мозг тут же воспользовался моими умелыми, но безответственными руками и попавшимися под них техническими приспособлениями и быстренько сварганил литературно-музыкальную миниатюру на тему этого текста.

После чего безмозглые ручки сдуру послали аудиозапись нашему с ними другу Александру Гиршону, просто как шутку.

Но Александр Ефимыч, будучи человеком широкой души, развил тему, поместив мою шутку в soundcloud:

и написав пост

Как думать и говорить о танце

Но и на этом не закончилась история моей невинной шутки.

Ещё одна наша общая подруга – Инна Фалькова, танцор и хореограф, поставила танец с использованием этого моего, с позволения сказать, произведения.

Вот до чего могут довести технические возможности нашего мира. А вы говорите, интернетик!

Ведь как сплелись судьбы товарищей Левенчука, Гиршона, Веряскина, Фальковой, примкнувших к ним танцоров, операторов, осветителей, уборщиц и, разумеется, Лори Андерсон, чья музыка была нагло мной украдена!

Но, видит бог, не хотел я идти в народ с ворованной музыкой, просто своей у меня не было!

(Так, что-то ворчания мои начинают медленно переходить в причитания, пора на этом заканчивать.)

“Праздник святого Йоргена”, реж: Яков Протазанов, 1930 г.

В наличие отсутствия

Ну а ещё, разумеется, мне не нравятся штампы, клише и канцеляризмы. Все эти “в наличие”, “в отсутствие”, “имеет место”, “проявить желание” и прочее.

“Шагай, Совет!”, реж: Дзига Вертов, 1926 г.

В завершение привожу свой список ненавистных слов и выражений.

обожаю

духовность

управленцы

правоохранители

силовики

данный

до слёз

мурашки

извиняюсь

супруга

блаженство

позитив

негатив

эксклюзив

кушать

коллеги (как обращение в фейсбуке)

любимые мои (как обращение в фейсбуке)

трусики

качественный (когда говорят не о вещи)

улыбнуло

нажористо

вкусный (в применении не к еде)

вкусняшка (в применении к еде)

печенька (в применении к печенью, а не к печени)

денежка

дружок

человечек

важнейший

интереснейший

крутейший

мегакрутейший

доброго времени суток

други

плюс в карму

лайфхак

прокачать

прокачать мозг

учитель (в применении ко мне)

фейсбучек

интернетик

Ну и прошу вас: не принимайте мои словечки близко к сердечку – в конце концов, это всего лишь ворчания.

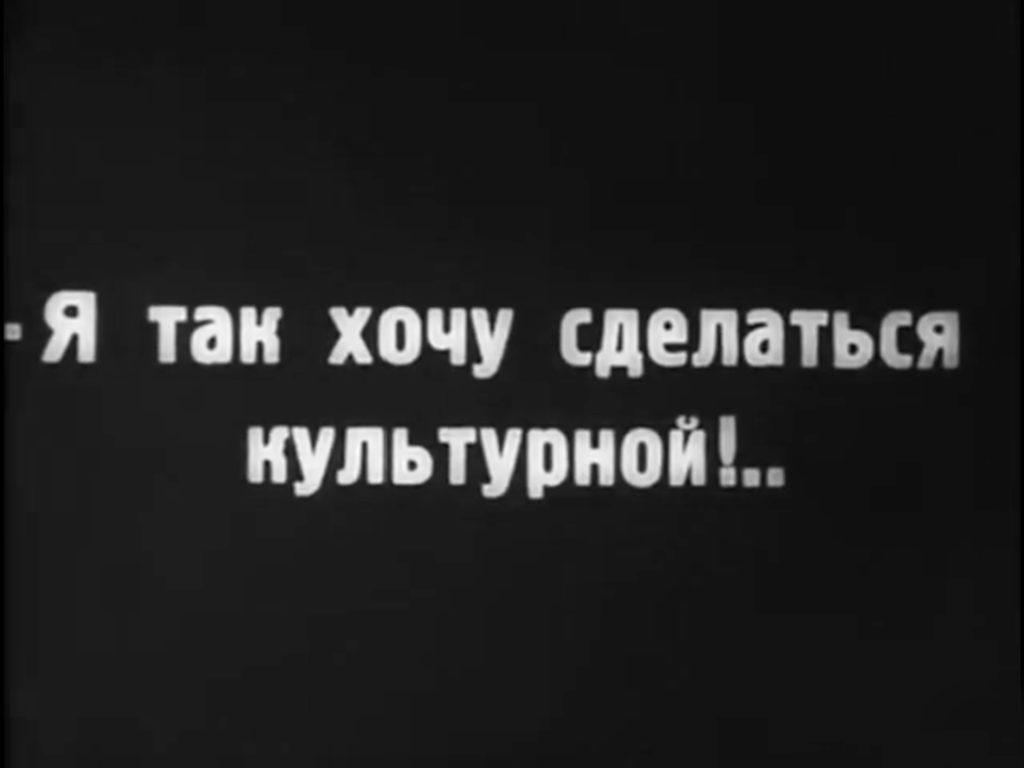

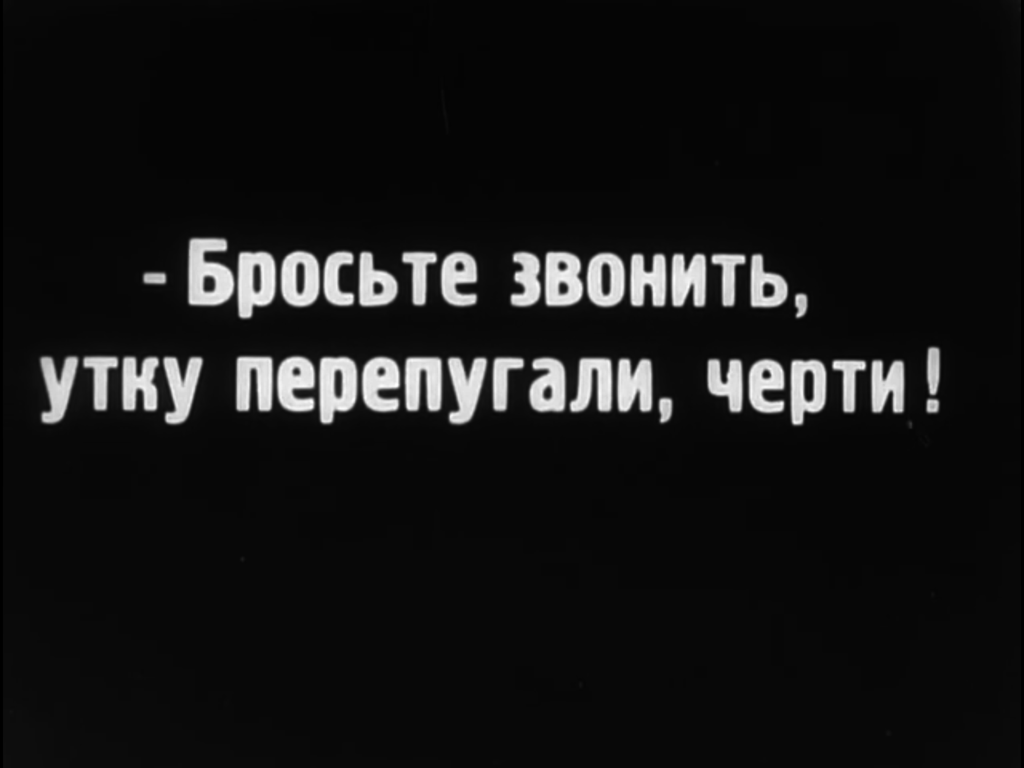

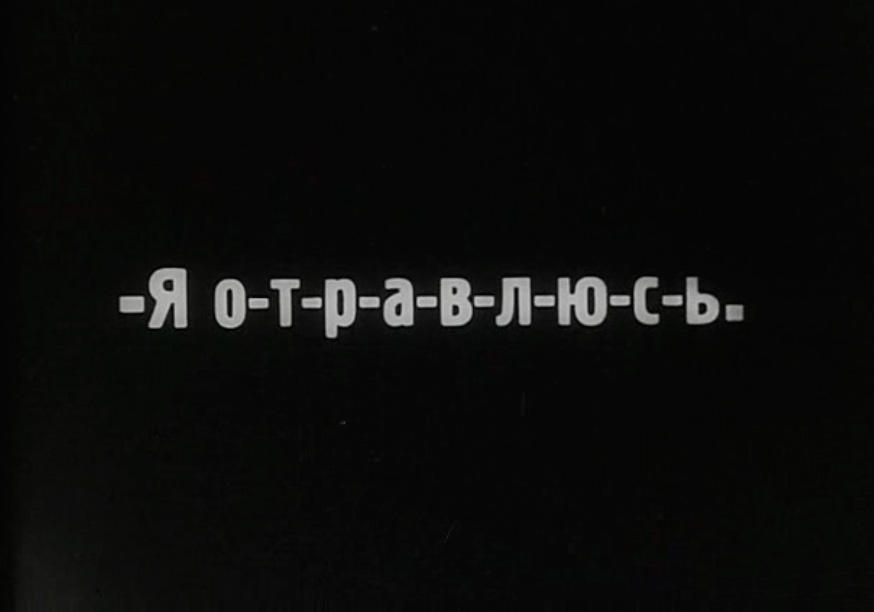

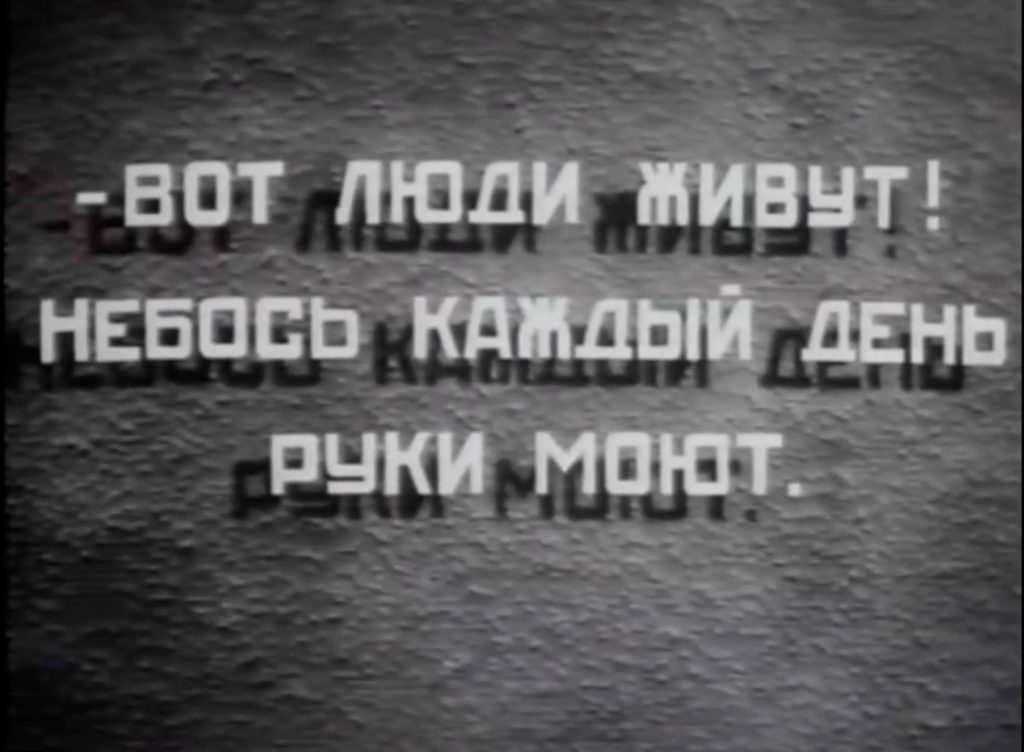

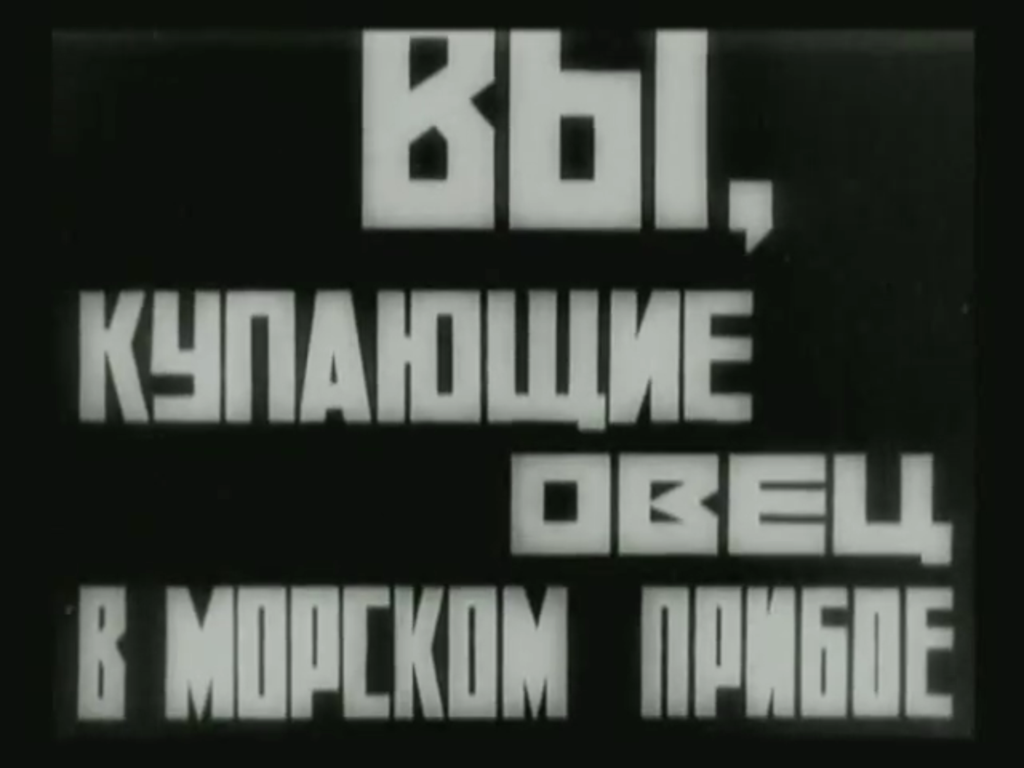

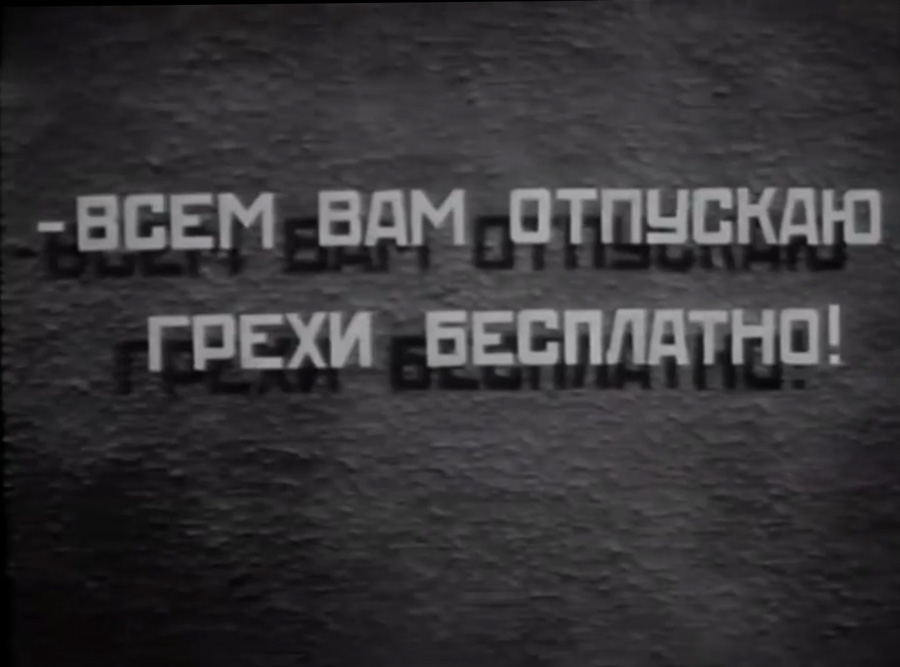

Фотографии для оформления поста я взял с сайта

Тогда

Это, как вы понимаете, титры из старых, немых фильмов. Они там – в Тогда, хотят даже книгу выпустить:

И вы им можете помочь в этом.

И если вы забыли волшебное слово, то здесь его можно узнать (правда, на английском языке):

“Праздник святого Йоргена”, реж: Яков Протазанов, 1930 г.

Всего вам доброго, и надеюсь, до следующих встречек.

И помните: в каждое мгновение у вас есть выбор – сделайте лучший.

А теперь идите и медитируйте!

![]()