– Вирджиния Вулф. Орландо

Приложение первое

Поселившись в Cловении, я стал регулярно получать на почту спам из словенских магазинов, грозно предупреждающих меня о самой-самой-самой-самой-самой-самой-самой-самой… ну действительно самой распоследней возможности купить у них что-нибудь очень мне необходимое, без чего я просто как без рук, без ног, без рта, ушей, носа и прочих жизненно важных органов.

По-словенски это пишется как Zadnja priložnost (задня приложност).

Будучи настоящим мордвином, я, конечно же, читаю это как “задняя приложность”, а прочитав, незамедлительно чувствую её, эту самую заднюю приложность. Ибо читаю я обычно сидя и зад мой в этот момент удобно и плотно приложен к месту, на котором покоится.

И сегодня, в очередной раз прочитав послание словенского магазина и почувствовав одновременно свою заднюю приложность, я позволил мысли о связи этих слов и телесных ощущений повести меня дальше, а пальцам, стучащим по компьютерной клавиатуре, просто следовать за мыслью.

Приложение второе

Эта фраза связалась во мне с темой первой недели облачного ритрита “Естественная уверенность”. Исходя из названия, естественно начать с переживания опоры. Вот мы с этого и начали.

Тут, наверное, надо оговориться (вдруг мы с вами не знакомы?), что в своём отношении к чувствующим и якобы нечувствующим существам я не разделяю их неделимую жизнь на жизнь тела и жизнь сознания. Жизнь тела – это и есть жизнь сознания, а жизнь сознания – это жизнь тела. Ну, как минимум до тех пор, пока мы проживаем на планете Земля, а дальше посмотрим, как будет.

Так вот, если мы сидим, то мы сидим своим телом. Сидение – это и есть задняя приложность, это физический процесс, предъявляемый нам в ощущениях: чувство плотности контакта, чувство притяжения к земле, чувство веса тела. И поэтому в начале настройки на медитацию я всегда предлагаю опустить внимание в область таза и почувствовать заднюю приложность во всех её оттенках и тональностях.

Вы, кстати, если хотите, тоже можете это сделать – прямо сейчас, не отрываясь от текста: глаза боятся, в смысле читают, а задняя приложность сама собой прикладывается и знай себе чувствует.

И когда мы вот так опускаем внимание в таз, как сейчас, что же мы там находим, какие ощущения?

99,999999999 % людей находят там напряжения, пусть небольшие, но всё же напряжения. И только жалкий 0,000000001 % полностью расслаблен в тазу своём, но, скорее всего, только лишь потому, что этот процент полностью и бесповоротно мёртв.

А живой человек – он чувствует, что в тазу происходит много разного, в том числе и напряжений: у кого в ягодицах, у кого в промежности, у кого в прилагающейся к тазу пояснице, у кого во всех местах сразу.

Но как эти напряжения переживаются субъективно?

Обычно как втягивание, подтягивание, лёгкое поджимание мышц и как будто… некоторое недоверие, так ведь?

И это странно. Странно с рациональной точки зрения. Зачем сжимать и подтягивать ягодицы, если можно отпустить и просто довериться опоре, которая уже и так тебя держит.

С рациональной точки зрения – да, странно, но задница не рациональна, у неё свои резоны. У задницы есть своя, задняя память, и она помнит. Задница всё помнит! Возможно, она помнит шлепки, возможно, пинки от других людей или от жизни вообще, она помнит падения, и она помнит страх падения. И память эта не даёт заднице слишком уж распускаться. Память эта непрерывно нашёптывает ей, что жизни доверять нельзя, ибо жизнь текуча и так и норовит из-под неё, задницы, выскользнуть.

И вот тут и показываются во всей своей противоречивости отношения между нашим восприятием реальности здесь и сейчас, памятью о том, как и что бывало раньше и фантазиями о будущем.

Ведь если здесь и сейчас я сижу на устойчивой поверхности, я точно знаю, что она устойчива, – это не какая-то шаткая трёногая табуретка, это не палуба тонущего корабля, не скачущая лошадь, не бешеный бык и даже не велосипед… это твёрдая медитативная подушка, лежащая на ещё более твёрдом полу! Практически я и сижу на полу, мне неоткуда и совершенно некуда падать.

Да потому, что память об опасности заслоняет реальное переживание. Память не даёт моей заднице по-настоящему пережить реальность. И таки да, эта память живёт в теле, она живёт в заднице.

Так что же я могу сделать для того, чтобы снова встретиться с реальностью?

Ну вот именно это и сделать – встретиться с реальностью!

Я могу направить внимание в таз, почувствовать заднюю приложность, почувствовать, что я уже сижу, что сидение моё крепко и незыблемо… но также и почувствовать напряжение, почувствовать своё телесное недоверие, ибо сейчас это напряжение, это недоверие – тоже часть переживаемой мной реальности.

А дальше… дальше я могу чувствовать изменения, ибо, как только я замечаю реальные ощущения, я замечаю и то, что они непрерывно меняются, ведь реальность – это время. И обычно меняются они в сторону отпускания, расслабления, ибо что-то внутри меня – тело и сознание, сознание и так называемое бессознательное – распознаёт, что сейчас, не в моём “опасном прошлом”, не в моём не менее опасном воображаемом будущем, а именно сейчас, именно на этой конкретной подушке мне безопасно, а значит, можно отпустить.

А ещё этот опыт непосредственного переживания задней приложности, это распознавание реальности задницей учит меня простой истине, что настоящую опору можно обрести, только доверяя и отпуская, доверие же приходит из контакта с реальностью и проверки её на устойчивость. Доверие рождается в диалоге, даже если это молчаливый диалог задницы и подушки.

– Можно?

Подушка:

– Давай, я вся твоя! Сейчас я здесь только для тебя, сейчас я с тобой!

Задница:

– Большое спасибо! Хм, а действительно, так-то вот расслабленнее, не сжимаясь, сидеть не только гораздо удобнее, но и как-то устойчивей получается. И даже какая-то уверенность в себе появляется.

…Но это ещё не всё. Если было бы всё, то было бы только полбеды, но настоящая беда состоит в том, что задница может подумать, что так теперь будет всегда. Задница может привыкнуть к хорошему. И задница может обобщить опыт, ибо всякая задница склонна к обобщениям и мечтам о безоблачном будущем. И так же, как раньше она помнила о том, что никому и ничему в этом мире доверять нельзя, теперь она может экстраполировать сиюминутный опыт твёрдой опоры и доверия на всю последующую жизнь и все последующие жизненные ситуации. И тогда задница может воскликнуть: “Мир добр! Раньше я заблуждалась в своём недоверии, а на самом деле мир всегда, всегда поддерживает меня! Жизнь бережно держит меня в своих ладонях и никогда, никогда не выронит!”

Но, я надеюсь, вы помните фильм “Никогда не говори “никогда”, про Джеймса Бонда. “Никогда” не существует в этом текучем мире, так же как не существует “всегда” – слова такие есть, а того, что они обозначают, нет. И жизнь человеческая – сплошной парадокс. Всегда!

Ну вот, и пока вы вспоминаете Джеймса нашего Бонда, я вспомню историю из моей жизни.

Приложение третье

Когда-то в юности я проходил множество тренингов и семинаров на различные темы. Были среди них и так называемые тренинги личностного роста. Личность мы на них выращивали с помощью разных упражнений, большинство из которых включали в себя работу с телом и сознанием одновременно. Личность же – это и тело, и сознание, проживающие на планете Земля, помните мой подход?

Ну вот, и делали мы на одном таком тренинге широко известное упражнение с падением спиной назад – в любящие руки принимающей группе, состоящей из шести человек. Причём падали мы с некоторой высоты – сначала со стула, потом со стола, потом с высоты повыше, куда только могли забраться. Мы в нашей группе падали с подоконника, а в соседней группе люди падали с достаточно высокой сцены.

Падаем мы, падаем, всех ловим, пойманные радуются, после пережитого ужаса говорят жизни “Да”, верят в то, что теперь людям, конечно, можно доверять! Жизни можно доверять! “Она, жизнь-то, всегда… Всегда! Всегда тебя поддержит и покачает в своих нежных, но таких надёжных руках, эта добрая жизнь!” И верят они теперь всем своим телом – эти покачивающиеся в нежных и надёжных руках пойманные и спасённые души.

И вдруг… Удар!

Поворачиваемся к соседней группе, а та стоит остолбенелая и недоверчиво смотрит на лежащего у них в ногах человека. И смотрит группа с немым вопросом к самим себе: “Как же это так вышло?”

Человек, кстати, довольно сильно расшибся, сотрясение мозга получил.

Так как же это так вышло?

А вот как. В этом упражнении ключевую роль играет контакт. Готовящийся к падению должен повернуться к группе и спросить её громко и отчётливо:

– Команда готова?

А команда, глядя на него преданными глазами, так же громко и слаженно должна ответить ему:

– Готова!

Это ритуал. Ритуал остановки и проверки того, что мы в контакте, что мы сейчас действительно вместе.

Но… раж, знаете ли! Человеку бывает свойственно увлекаться и впадать в раж. Когда много энергии, когда все падают и всех ловят, когда весело и искристо, когда страх превращается в доверие! У всех и всегда. Всегда! Всегда!.. Человеку свойственно впадать в раж.

И вот эта очередная падаль (от слова падать), впав в раж, забежав на сцену, практически без остановки и без всякой проверки сиганула вниз… а команда… Команда оказалась не готова. Команду в этот момент что-то отвлекло, команда повернулась в другую сторону. Ведь команду никто не окликнул, к ней никто не обратился, так почему бы ей не посмотреть в сторону?

М-да… И кто тут виноват?

При всём сострадании к упавшему я считаю, что он и виноват, ибо именно он нарушил технику безопасности.

Приложение четвёртое

Чему же я, вот уже тридцать лет, учусь на этом болезненном примере?

Во-первых, учусь я тому, что большинство наших обобщений вредны для жизни, которая всегда уникальна. И я не побоюсь слова “всегда” в этом уникальном контексте.

Особенный вред этих обобщений состоит в том, что возникают они в нашем сознании автоматически и бессознательно, как в моём примере. “Всех ловят, а значит, и меня поймают, не нужно ничего проверять, всё идёт само”, – можно было бы так сформулировать это обобщение, но беда ведь в том, что человек даже и не формулировал. Эта мысль нигде в нём не пронеслась молнией, не промчалась поездом, он просто оказался в этом обобщении, в этом убеждении, оно его каким-то волшебным образом охватило.

Да, и поэтому я учусь доверять, но проверять. Того, что происходило мгновение назад, уже не существует, его нет в реальности, ибо реальность – это время, а время течёт. И в этой временной реальности имеется лишь новое мгновение – абсолютно уникальное. И прежде чем довериться и полностью отпустить на это мгновение свой вес, мне нужно прикоснуться к нему и пощупать, выдержит ли оно меня.

Во-вторых, я учусь входить в контакт с этой самой ежемгновенно меняющейся реальностью – сейчас, и сейчас, и сейчас…

– А сейчас? Эй, реальность, ты всё ещё здесь? Ты сейчас со мной?

– Я с тобой, дорогой мой! Но, уж извини меня, с тобой я только в те моменты, когда и ты со мной, – вежливо отвечает мне реальность. – Я обнаруживаю тебя, только когда ты обнаруживаешь меня, а в другие моменты мы даже не подозреваем о существовании друг друга.

В-третьих, я учусь доверять реальности. Да, всё-таки доверять. Но доверять не через обобщения: “Жизнь всегда добра ко мне! Жизнь всегда поддерживает меня! Бог любит меня! Всегда!” Нет, я учусь доверять через проверку, через контакт (см. предыдущий пункт), и когда я в контакте с реальностью, то мне всегда… да, всегда есть на что опереться, ибо наш контакт и есть опора. Ибо если я не смотрю на Бога (Реальность, Жизнь), то и Он/Она не смотрит на меня. Любые обобщения типа “Бог любит тебя, Он всегда смотрит на тебя” или “Жизнь всегда поддерживает тебя” абстрактны и идеалистичны. Эти обобщения – идеи, заслоняющие собой реальность, точно так же, как обобщения: “В этой жизни никому и ничему доверять нельзя, жизни доверять нельзя”.

Несмотря на свою противоположность, эти идеи одинаковы в одном – они идеалистичны, они не имеют никакого отношения к реальности, ибо реальность не может быть обобщена, реальность уникальна и случается только сейчас.

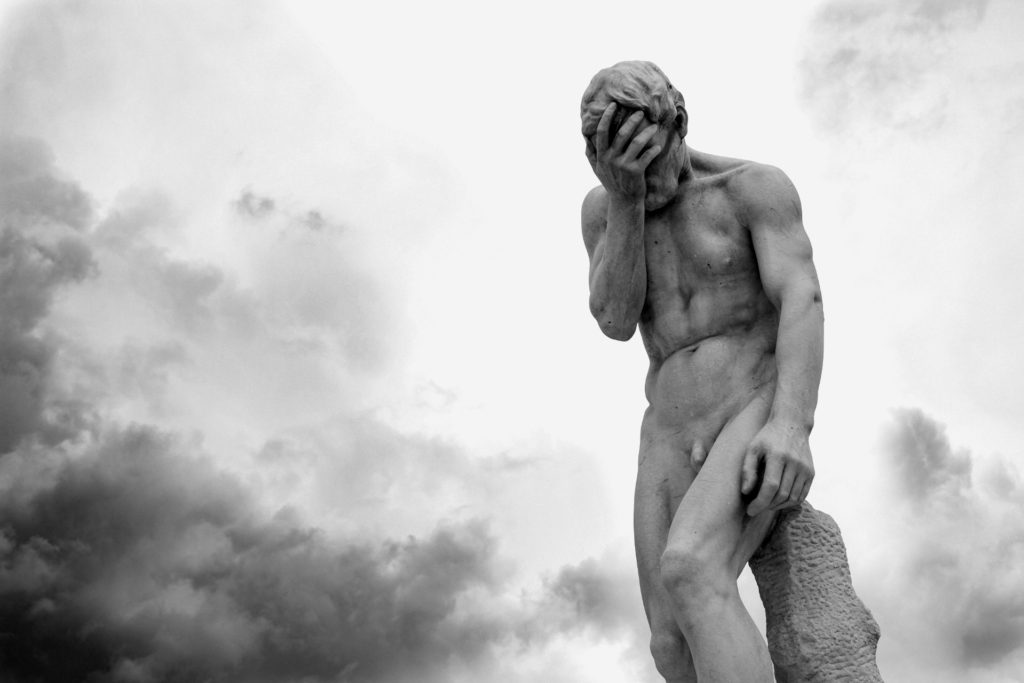

Поэтому циник, считающий, что в этой жизни никому и ничему нельзя доверять, что самой жизни нельзя доверять, циник, высокомерно считающий себя реалистом, в противоположность всем этим мечтателям, нюхающим розы и восклицающим, как прекрасна жизнь, как она добра и поддерживающа, этот циник – точно такой же идеалист, только со знаком минус. Вообще я считаю, что циник – это просто разочаровавшийся романтик, это человек, которого однажды жизнь не поймала при падении, когда он доверился ей в надежде, что его уловление должно произойти автоматически, потому что… ну… потому что жизнь такая добрая и поддерживающая, у неё такие нежные и сильные руки… Но жизнь его не поймала, и он больно ударился, и расшибся, и запомнил эту боль. Его тело запомнило, нервная система запомнила, всё его существо запомнило и обобщило этот опыт: “Здесь никому и ничему нельзя доверять”.

Я считаю, что и недоверчивый циник, и доверчивый мечтатель – оба идеалисты, ибо верят в одну и ту же идею о постоянстве жизни. И поэтому вся моя практика и всё моё обучение в этой жизни состоит в том, чтобы держаться ближе к реальности, стараться напоминать себе, что я понятия не имею, что она такое, эта жизнь, какая она вообще, какая она всегда.

Моя практика состоит в том, чтобы ежемгновенно входить в единственно доступный мне контакт с жизнью – вот прямо сейчас: я слышу, я вижу, я чувствую, я думаю, я дышу, я воспринимаю, я осознаю, я дотрагиваюсь до реальности своим вниманием, дотрагиваюсь до того, что мне предъявляется прямо сейчас.

И хотя у меня нет способа узнать, Реальна ли (с большой буквы “Р”) предъявляемая мне реальность объективно, тем не менее субъективное чувство твёрдой подушки под задницей – это уже кое-что, на это можно опереться. Прямо сейчас. Это моя задняя приложность. Последняя и единственная возможность быть уверенным в жизни.

Приложение пятое

Ещё я хочу привести здесь комментарий участницы облачного ритрита “Естественная уверенность”, который она написала в группе. Мне кажется, он абсолютно о том же, о чём и эта статья.

Про принятие

День начался сегодня трудно. Так бывает, когда я поздно просыпаюсь, нет возможности сразу помедитировать, потому что меня ждёт исполнение тех договорённостей, которые случились накануне. И, как правило, эти обязательства связаны с какими-то деловыми звонками, а не все люди добры, и часто спустя совсем небольшое время после пробуждения к отражению чужих стрел ты не готов. ) Вот и сегодня через какое-то время после пробуждения случился разговор с одной недоброй женщиной, для которой я ещё ничего не сделала, но которая уже всем была недовольна. И во время разговора я прям чувствовала, как её раздражённые слова, словно стрелы, пронзают моё сердце. И после довольно долго не могла прийти в себя. А потом я села в медитацию.

И где-то в середине пути я почувствовала, что не хочу медитировать, хочу прям лечь и лежать.

Присмотревшись, я увидела, что с чем-то борюсь, присмотревшись ещё пристальней, поняла, что это печаль. Печаль, которая пришла в мою душу, и я активно не хочу её чувствовать. И поэтому хочу убежать – в сон, в телефон, куда-нибудь. И я тихонечко внутренне себе сказала: “Да, я это чувствую”. И от этих слов, этого принятия своей печали я как-то сразу расслабилась, успокоилась, стало легче. Уже не хотелось никуда бежать, уже комфортно было быть здесь-и-сейчас, в своём теле, наблюдая ход своей жизни изнутри.

После медитации я почувствовала себя более собранной и намного более спокойной, чем до. Хоть и чуть грустной.

– Оксана

Приложение шестое

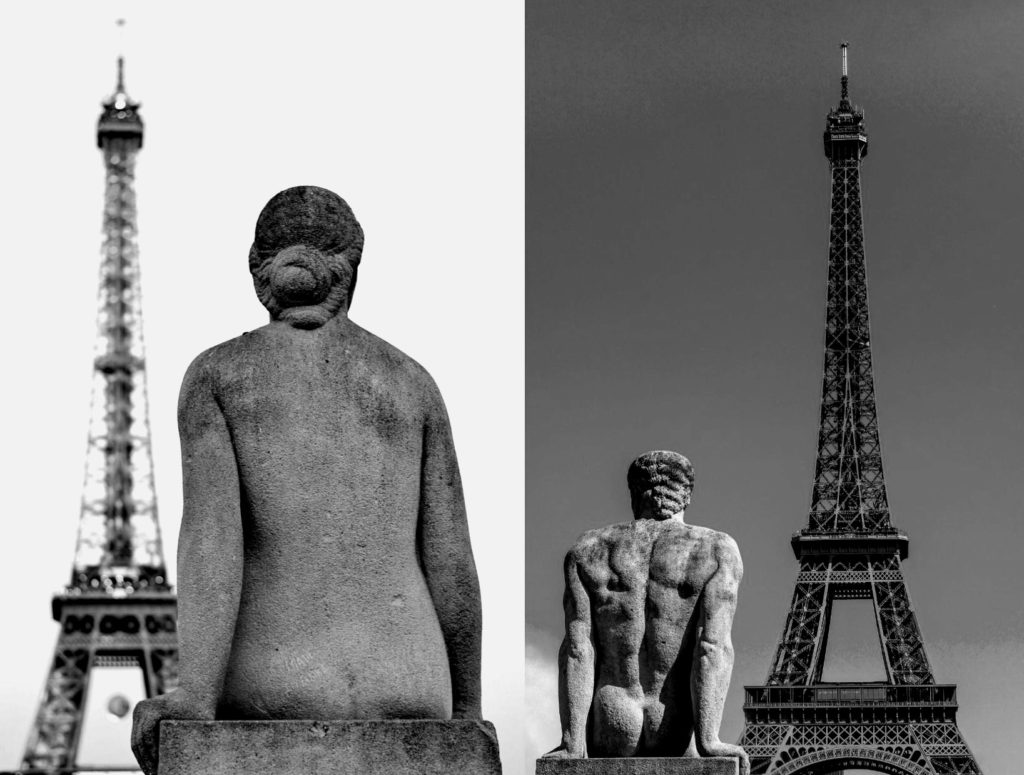

На фотографии выше – статуя Афродиты (Венеры) Каллипиги. Каллипига – означает “прекраснозадая”. Вот какую историю, в связи с ней, рассказал Афиней Навкратийский:

В те давние дни люди были так одержимы сластолюбием, что был даже воздвигнут храм Афродите Каллипиге (Дивнозадой), и вот как это случилось.

У одного крестьянина были две красивые дочери. Однажды они поспорили, у которой из них красивее задница; и чтобы решить спор, вышли на большую дорогу. Там шел юноша, сын почтенного и богатого родителя, и они перед ним заголились, а он, взглянув, отдал предпочтение старшей. И так он влюбился в нее, что, вернувшись в город, расхворался, слег и рассказал обо всем младшему брату. Тот немедля отправился в названную деревню и, увидев девушек, сам страстно влюбился, но в меньшую.

Отец уговаривал их взять себе более именитых жен, но ничего не добившись, отправился в деревню, договорился с отцом тех девушек, привез их в город и выдал за сыновей.

Этих-то девушек горожане прозвали “дивнозадыми”, как о том говорит в “Ямбах” Керкид Мегалопольский: что в Сиракузах-де “Сестер прекраснозадых здесь была пара”.

Вот эти-то сестры, получив большое богатство, построили храм в честь Афродиты и назвали ее Каллипигой, как о том рассказывает в своих “Ямбах” и Архелай”.

— Афиней, Пир мудрецов

А уже в наше время, математик из MMU (Manchester Metropolitan University), доктор Дэвид Холмс, после многолетних напряжённых размышлений, сидючи на своей на заднице, вывел-таки формулу идеальной задницы.

Где S означает общую форму, C – округлость, B – упругость, F – крепость, T – консистенцию.

Однако…

Однако должен вам напомнить простую истину, что выглядящее красиво, далеко не всегда чувствуется удобным. И вот стендап-комик Лори Чепмен, например, наплевав на красоту, полностью отдаётся ощущениям. И я с ней в целом согласен, это на чужие задницы приятно смотреть, приятно на них жениться, храмы в их честь воздвигать, а на своей заднице гораздо приятнее сидеть. На неё и смотреть-то неудобно, вон Афродита всё пытается заглянуть, а как-то не очень у неё выходит.

-Лори Чепмен

Я работаю за свободные пожертвования, если вы цените проект “Будда в городе”, и хотите поддержать мою работу, вы можете сделать это здесь:

Поддержать Будду в городе

Всего вам доброго, и надеюсь, до следующих встреч.

И помните: в каждое мгновение у вас есть выбор – сделайте лучший.

А теперь идите и медитируйте!

![]()